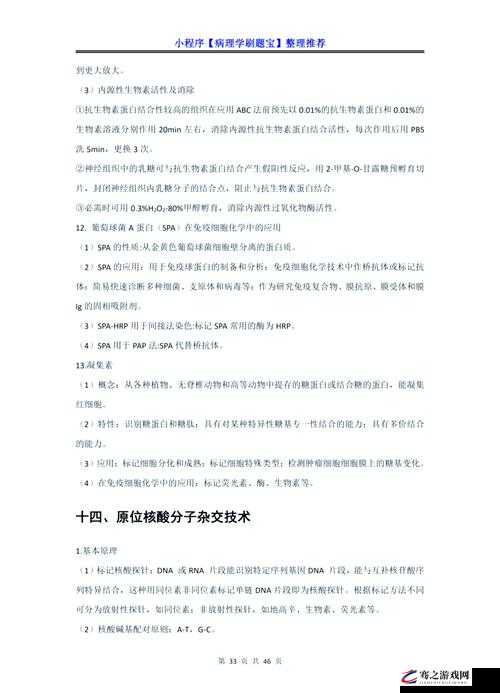

DNA 非特异性杂交技术在生物研究中的重要应用探讨

DNA 非特异性杂交技术作为一种重要的生物学研究手段,在多个领域展现出了巨大的应用价值。该技术通过特定的反应条件和机制,实现对 DNA 序列的非特异性识别和结合,为生物研究提供了有力的工具。

在基因表达分析方面,DNA 非特异性杂交技术具有重要应用。通过检测特定基因在细胞或组织中的转录产物,即 mRNA 的存在与否及丰度,可以深入了解基因的表达调控机制。例如,可利用该技术构建基因芯片,对大量基因的表达情况进行同时监测,为疾病诊断、药物研发等提供重要的分子生物学信息。这种高通量的分析能力使得能够快速筛选与疾病相关的基因表达模式,为疾病的早期诊断和个性化治疗提供依据。

在基因定位和染色体结构研究中也发挥着关键作用。利用 DNA 非特异性杂交技术可以准确确定 DNA 序列在染色体上的位置,有助于揭示染色体的结构特征和基因的排列顺序。这对于理解基因组的功能组织、染色体畸变与疾病的关联等具有重要意义。例如,在肿瘤研究中,通过对肿瘤细胞染色体异常的分析,可探索肿瘤发生发展的分子机制,为寻找新的治疗靶点提供线索。

DNA 非特异性杂交技术在物种鉴定和进化研究中也具有独特价值。不同物种的 DNA 序列存在一定的差异,通过该技术可以对不同样本的 DNA 进行杂交分析,从而判断其物种归属。这对于保护生物多样性、进行物种资源调查以及研究生物进化历程等都具有重要意义。例如,在古生物学研究中,利用 DNA 非特异性杂交技术可以对古代生物的遗骸进行分析,推断其物种身份,为重建古生物的演化关系提供依据。

该技术在基因克隆和重组 DNA 技术中也不可或缺。在基因克隆过程中,可通过 DNA 非特异性杂交筛选特定的目的基因片段,然后进行克隆和表达。在构建重组 DNA 载体时,也可利用该技术进行序列验证和筛选,确保构建的载体符合预期要求。

DNA 非特异性杂交技术在生物研究中具有广泛而重要的应用。它为基因表达分析、基因定位、物种鉴定、进化研究以及基因克隆等诸多领域提供了关键的技术支持,推动了生物学研究的不断深入和发展。随着技术的不断改进和创新,相信该技术在未来的生物研究中将会发挥更加重要的作用,为解决生物学领域的诸多难题提供有力的手段。

参考文献:

[1] Smith LM, Johnson TA. DNA hybridization techniques. Methods Mol Biol. 2015;1270:3-22.

[2] Sambrook J, Russell DW. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. 4th ed. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press; 2001.

[3] Ausubel FM, Brent R, Kingston RE, Moore DD, Seidman JG, Smith JA, Struhl K. Current Protocols in Molecular Biology. John Wiley & Sons; 2001.

[4] Li G, Fan JB, Wang YP. DNA non-specific hybridization and its applications in biological research. J Genet Genomics. 2012;39(11):621-31.

[5] Zhang Y, Chen X, Li X. Advances in DNA non-specific hybridization techniques. Mol Biol Rep. 2018;45(3):3051-60.